| 独立行政法人 理化学研究所 神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター |

| 2006年04月28日 |

蛍光ライブイメージングは、動的な発生現象を観察する上で強力なツールだ。例えば緑色の蛍光を発するGFPを特定の細胞種のみで発現させ、発生に伴う細胞や組織の動態を解析することができる。現在ではGFP以外にも、黄色のYFPや赤色のRFP、それらから派生した多彩な蛍光タンパク質が実験に利用されている。 今回、理研CDBの八田公平研究員と研修生の荒巻真介氏(ボディプラン研究グループ、相澤慎一グループディレクター)は、ドロンパと呼ばれる蛍光タンパク質を利用して、神経ネットワークを構成する個々の神経細胞を可視化・識別することに成功した。この研究成果は、Developmental Dynamics誌に4月10日付けでオンライン先行発表された。

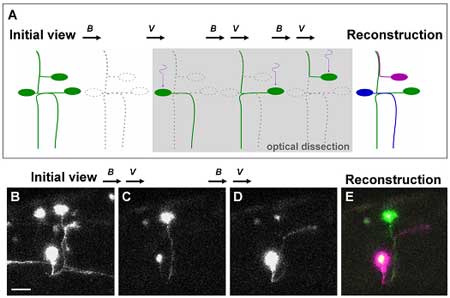

ドロンパは、理研BSIの宮脇敦史チームリーダーらによって開発された蛍光タンパク質で、緑色の蛍光を発するGFPの一種だ。ところが、波長490nm付近の光を照射すると、蛍光が‘ドロン’と速やかに消失する。さらに、400nm付近の光を当てると、‘パッ’と蛍光が再生する。つまり、特定の光を照射することで、任意に、かつ可逆的に蛍光をON・OFFできるのがドロンパの最大の特徴だ。八田氏と荒巻氏は今回、このドロンパを、生きたゼブラフィッシュ胚に導入できるか否かを検討するところから実験を始めた。 彼らがまず、ドロンパのmRNAをゼブラフィッシュ胚に注入すると、胚全体で蛍光を発し、数日間に渡って蛍光が維持されることが分かった。さらに、蛍光の消去と特定領域の再活性化を繰り返し、網膜、水晶体、耳胞などを順次ラベルすることに成功した。 これらの結果から、ドロンパがゼブラフィッシュ胚で安定的に発現し、蛍光の消去と再活性化を繰り返し行えることが分かったため、次に、神経細胞のラベリングを試みた。複数の神経細胞が複雑に絡み合う神経ネットワークでは、個々の細胞を識別するのは非常に難しいと考えられてきた。彼らはまず、神経細胞で選択的にドロンパを発現するトランスジェニック胚を作成し、脳が発する蛍光を488nmの光で消去した。次に、神経細胞の一つに405nmの光を照射し蛍光を回復させ、単一細胞レベルで神経細胞を可視化・識別することに成功した。さらに、同様の操作を他の神経細胞一つひとつに対して行い、それぞれの蛍光画像を重ね合わせ、個々の神経細胞がネットワークを形成している様子を再構築することに成功した。 生体内でドロンパを用いるにあたって、いくつかの問題も浮上した。その一つは、蛍光観察のために必要な励起光と、蛍光の消去に用いる光の波長が、同じ490nm付近にあることだった。つまり、ドロンパの蛍光を観察するために強い励起光を長時間照射すると、同時に蛍光の退色を招くことになり、時間を追った経時的な蛍光観察が困難だった。そこで彼らは、蛍光検出を数回行うたびに励起光を短時間照射し、十分な蛍光を維持する手法を編み出した。実際にこの方法で、1つの神経細胞が発生に伴って伸長していく様子を経時観察することに成功している。もう一つの問題は、標的の細胞が組織の深部にある場合、その細胞だけでドロンパを再活性化させるのが難しいことだった。再活性化のために照射した光が、その光路にある他の細胞においてもドロンパを再活性化してしまうからだ。彼らは、2光子共焦点顕微鏡(two-photon confocal microscopy)を用いることで、この問題も解決している。この方法では、より長い波長の光を用いることで、周辺の細胞における再活性化を防ぐことができるのだ。 「生体内で蛍光のON・OFFを行うための条件設定には苦労しましたが、最終的にはゼブラフィッシュの生きた胚で非常にうまく機能させることができ、少し驚いています」と八田氏は語る。今回彼らが示した方法は、哺乳類の胚にも応用できる可能性が高く、また、蛍光の消去・再活性化といった実験操作を自動化できる可能性もある。形態形成における遺伝子機能を探る上で、非常に重要な手段となるだろう。 |

|||||

|

|||||

[ お問合せ:独立行政法人 理化学研究所 神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター 広報国際化室 ] |

| Copyright (C) CENTER FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY All rights reserved. |