| 独立行政法人 理化学研究所 神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター |

2013年1月9日 |

血糖値調節で知られるインスリンや、インスリンによく似たインスリン様成長因子(IGF)は、代謝や体の成長を制御する内分泌ホルモンの一種である。血中に放出されたインスリンやIGFは細胞膜上に表出した特定の受容体に結合し、細胞内にシグナルを伝える仕組みで、哺乳類から昆虫を含む無脊椎動物まで進化的に広く保存されている。生物がそれぞれ固有のサイズに正しく成長するためには、インスリン/IGFシグナルの正確な制御が不可欠である。分泌され、全身をめぐるインスリンやIGFの活性は、どのようにして制御されているのだろうか。 理研CDBの岡本直樹研究員(成長シグナル研究チーム、西村隆史チームリーダー)らはショウジョウバエを用いた研究から、インスリン/IGFシグナルを制御する「分泌型おとりインスリン受容体」を新たに同定した。この分子は体液中に分泌されたインスリンと結合することで本来の受容体への結合を阻害、インスリン/IGFシグナルを抑制して、体の成長の調節に寄与していた。この成果は、米科学誌Genes & Developmentに1月1日付で公開された。

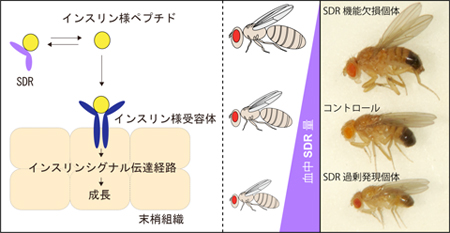

脊椎動物では、分泌されたIGFにはIGF結合タンパク(IGFBP)が結合することが知られる。IGFBPは血中でIGFと結合し、IGFの安定性を変化させたり、受容体への結合を阻害したりすることで、IGFシグナルの調節に寄与している。ショウジョウバエでは、インスリンとIGFの機能はDilpという1つの分子群でまかなわれており、Dilp-1からDilp-7まで7種ある。これまでの研究から、IGFBPに相当する分子としてImp-L2が同定されており、いくつかのDilpに体液中で直接結合してインスリン/IGFシグナルを抑制することが報告されている。しかし、細かな調整が要求されるインスリン/IGFシグナルの制御機構において、体液中に放出されてしまったDilpを調節するImp-L2のような分子はほとんど見つかっていない。 そこで研究グループは、発生期の体の成長制御に機能する新規分子を見つけるため、スクリーニングを行った。分泌性タンパク質をRNAi法により機能低下させ、体のサイズに異常を示すものを調べたのだ。その結果、機能低下によって幼虫期の成長速度が早まり、成虫になると顕著に体のサイズが大きくなる遺伝子を見出した。この新規遺伝子は、インスリン受容体の細胞外ドメインと非常によく似た配列を持ち、以降の機能解析で正規のインスリン受容体の「おとり」のような機能を持つことが分かったことから、「SDR(Secreted Decoy of InR:分泌型おとりインスリン受容体)」と名付けられた。SDRを欠損させた変異体を作製して表現型を調べると、生存や生殖に問題はないものの、SDR欠損体は通常に比べ体重が約20%増加することが確認された。対して、SDRを過剰発現させると、体重は約20%減少した。また、SDR欠損体の羽を子細に観察し、体重の増加は細胞数・細胞の体積の両方の増大によることを明らかにした。 SDRは細胞膜貫通ドメインおよび細胞内ドメインを持たないため、細胞から体液中に放出される分泌型のタンパク質であることが予想された。実際に、体液からはSDRが多く検出された。では、SDRはどこで産生され、分泌されるのだろうか。各組織におけるSDRの発現解析および組織特異的なRNAi実験から、SDRは脳グリア細胞で高発現しており、ここで産生されたSDRが主に体サイズの制御に機能することが分かった。研究グループは次に、SDRとインスリン/IGFシグナルとの関連を探った。インスリン/IGFシグナルのON/OFFに応じて細胞内局在が変化するdFoxoを指標に、シグナルの状態を調べると、SDR欠損体ではシグナルが亢進し、反対に過剰発現体では抑制されることが判明。さらに、in vitroの実験から、SDRはいくつかのDilpと直接結合することが示された。これらのことから、分泌されたSDRは体液中でDilpと結合することで、インスリン/IGFシグナルを抑制することが明らかになった。 また、Dilpを含むインスリン/IGFシグナル関連分子は、栄養状態の変化に影響されやすいことが知られる。飢餓状態では、一部のDilpは発現低下し、Imp-L2は亢進することで、体の成長を抑制して栄養を蓄えるのだ。そこで低栄養培地で飼育したハエを解析すると、予想に反して、SDRの発現自体には大きな変化は見られず、分泌量もほぼ一定だった。しかし、SDR欠損体を通常の1/10の栄養しか含まない低栄養培地で飼育すると、本来制限されるべき体の成長が抑制されず、半数以上がさなぎから変態できずに死んでしまうことが分かった。発生過程において、飢餓状態でも成長を犠牲にして生存するためには、SDRによるインスリン/IGFシグナルの抑制機構が必要なのである。 今回の研究から、SDRは体液中に分泌されたDilpと直接結合することでインスリンシグナルを抑制し、体の成長を負に制御することが明らかになった。また、SDRは外環境の変化に応じて成長と代謝のバランスを最適化するのに重要であることが示唆された。「インスリン/IGFシグナルは昆虫から哺乳類まで進化的に広く保存されており、今回見つかったおとり受容体によるシグナル制御機構が他の生物でも機能している可能性は大いにあます。実際にこれまでの研究から、哺乳類でもSDR様の分子の存在が示唆されています。」と西村チームリーダーは話す。「今回はSDRによる体の成長制御に焦点を当てて解析を進めましたが、インスリン/IGFシグナルは代謝や加齢など様々な生命現象も調節していることから、今後はそれらの現象にも注目して解析してきたいです。」

|

|||||||||||||

|

| Copyright (C) CENTER FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY All rights reserved. |