Column

生殖細胞の誕生と個体の死

斉藤通紀(哺乳類生殖細胞研究チーム)

ヒトを含むほとんど全ての多細胞生物の一生の中で、今のところ絶対に避けては通れない現象が「死」であることに議論の余地はない。ヒトの体は約210種類、総数60兆 個の細胞の集団であり、これら全てが有機的に統合され、一つのまとまった個体を形成しているが、個体はやがて物理化学的な法則に従って、生命としての統一性を乱し、死へと至る。この個体レベルでは不可避な現象を、種のレベルで回避するために用意されたユニークな細胞が、卵子や精子に代表される生殖細胞である。

では、こうした「種の保存」という生物学的要請を満たすために、生殖細胞が成さなければならない仕事とはどのようなものであろうか? 非常に単純に考えれば、一つは細胞レベルにて必ず起こる老化現象を能動的にくい止め、いく世代にもわたって受け継がれてきた遺伝情報「ゲノム」を、理想的には完全な状態で維持すること。さらにもう一つは、究極に分化した生殖細胞である卵子と精子が融合した際に、個体を形づくる発生のプログラムが滞りなく進むべく、生殖細胞自身のゲノムをプログラムすることであろう。この2つの仕事の仕組みを解明し論理的に再構築できるようにすることは生物学の大きな目標の一つである。

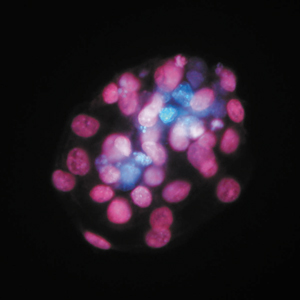

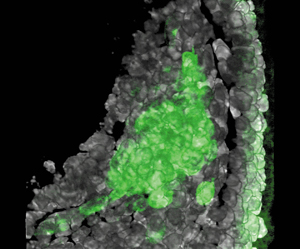

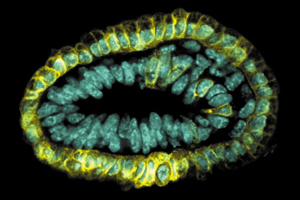

では、この種のレベルでの死を回避するための生殖細胞の形成はいつ始まるのであろうか? 種を維持する生殖と発生のサイクルの起点を細胞レベルで決めるのはやや難しく、また種による違いもあるが、我々哺乳類の場合、受精後すぐの細胞分裂過程で起こるわけではなく、体を構成する細胞群の配列がほぼ整った時期に起こることがわかっている(マウスの場合受精後7日目頃、ヒトの場合発生第3週目頃)。すなわち、卵子と精子に蓄えられていた遺伝情報は、受精と同時に解き放たれ、プログラム通りに動き出し、体をつくる細胞の分化、正しい配列を構築する方向へと向かって進みだす。その大まかな体のプランが形成された時期に、同時に次の世代の生殖細胞の起源となる細胞(始原生殖細胞)が新たにつくられるのである。この細胞は基本的に卵子にも精子にもなることの出来る細胞で、この細胞の中、遺伝情報に対する上述の2つの仕事が粛々と営まれる。ゲノム配列が数多くの種で解明されている現在、その不滅性を規定するプログラムのデザインを探求する対象として、生殖細胞は非常に重要であろう。

本質的には不死である単細胞(真核)生物が、効率よく繁栄する手段として選択した多細胞化、それに伴う細胞の分業化と体細胞(生殖細胞以外の全ての細胞=個体)の死の運命、生殖細胞のみに託されたゲノム継承のメカニズムはそれぞれ非常に密接に繋がった現象として進化してきたと考えられる。