CDBからのニュース、お知らせを掲載しています。

ムカデやダンゴムシに見られるような周期的な繰り返し構造は、ヒトなど他の動物にも共通する体の形作りの基本だ。このような繰り返し構造がどうやって自律的に生じるのかは発生現象の最も根本的な問題の一つである。1950年代、コンピューターを発明し天才数学者とも呼ばれたアラン・チューリングは、拡散速度の異なる2つの分子が反応することで、均一な場に縞模様などが生じ得ることを示し、このような分子レベルの自己組織化が生物の形態形成の根源にあると提唱した。以来、この仮説を証明しようとする試みがなされ、魚の縞模様が細胞レベルの実例だとされているが、生体内の分子レベルでの解明は進んでいない。

理研CDBのBo Dong研究員(形態形成シグナル研究チーム、林茂生チームリーダー)らは、ショウジョウバエの気管形成をモデルにした研究で、細胞皮層のアクトミオシンが自己組織化によってアクチンリングの繰り返し構造を生み出す仕組みを明らかにした。この研究は仏キュリー研究所のEdouard Hannezo氏らのグループと共同で行われ、PNAS誌に6月15日付けでオンライン先行発表された。なお、Bo Dong氏は現在中国の海洋大学で教授を務める。

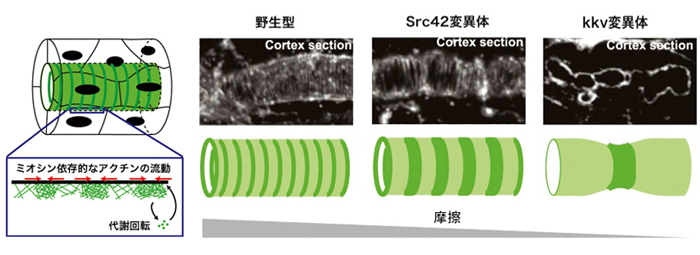

左)アクチンリング形成の模式図。右)気管の細胞皮層に現れたアクチンリング。細胞間接着の関連因子を欠損した場合(Src42変異体)や、

細胞外マトリクスを欠損した場合(kkv変異体)、細胞皮層の摩擦が減少し、アクチンリングの間隔が広がった。これは数理モデルの予測と一致していた。

ショウジョウバエの気管形成では、上皮細胞が頂端面を内側に向けて並び、そこに管腔が形成される。この際、頂端側の細胞皮層(細胞膜直下)に細胞をまたがるようにアクチンのリングが形成され、これが気管に沿って一定間隔で並ぶ。発生が進み、孵化後の幼虫になると、アクチンリングに沿って固いクチクラ構造が形成される。同じようなアクチンリングの繰り返し構造は、哺乳類の気管や線虫の胚でも観察されており、管や筒状構造を維持する基本的なメカニズムであることが示唆されている。

では、どのようにしてアクチンリングの繰り返し構造が生じるのだろうか。細胞境界を超えて一定の間隔を保つためには、組織レベルの制御機構があるはずだ。Hannezo氏らは数理モデルに基づく理論研究を行い、細胞質の流動的な環境では、モーター分子であるミオシンの駆動力によってアクチンの流れが生じ、アクチンの空間的な集積の結果、繰り返し構造が生じると予想した。

Dong研究員らはこのモデルを検証するために、まず、ショウジョウバエの気管形成を蛍光ライブイメージングによって解析した。すると、アクチン量が徐々に増加して1細胞あたり15〜20個のリングを形成していく様子が観察された。ミオシンはアクチンと共局在しており、両者が結合して収縮性のアクトミオシンを形成していることが窺われた。次に、蛍光標識した気管のアクチンをレーザーで脱色・回復させる実験を行い、アクチン分子の流動が起きていることを確かめた。さらに、ミオシンの活性を薬剤で阻害すると、アクチンリングが消失したことから、ミオシンの駆動力がアクチンリングの形成に必要であることが示された。これらの結果から、数理モデルの前提を生体内で確認する事ができた。

この数理モデルは、細胞皮層の摩擦という仮想的な性質がアクチンの流動性に影響を与え、アクチンの配向を決める重要な要素になっていることを想定していた。具体的には、管の円周方向の摩擦が前後軸方向の摩擦に比べてわずかに大きい場合にアクチンが円周状のリングとして集積することや、摩擦の低下がリング間隔の増大をもたらすことを予測していた。そこで彼らは、摩擦を規定する実体として、アクチンと細胞間接着複合体および細胞皮層との結合を想定した。まず、細胞間接着複合体の安定化に寄与するSrc42の変異体を観察すると、リングの間隔が野生型より平均70%も拡大していた。また、アクチンと細胞皮層との結合を阻害した場合も、リングの間隔が拡大することが確認された。これらの結果は、数理モデルの予測と一致し、細胞皮層の摩擦がリングのパターン形成に寄与していることを示していた。

彼らは、摩擦の要因として、細胞皮層と気管を満たしている細胞外マトリクスとの結合についても検討した。細胞外マトリクスの主成分であるキチン繊維は気管の前後軸方向に配向し、摩擦に方向性を与えうる分布をとっている。キチン繊維を合成できないkkv変異体の解析を行ったところ、細胞外マトリクスが無くなった管腔にアクチンリングが収縮して食い込む様子が観察された。また、アクチンリングが不安定になり、無秩序に出滅を繰り返すため、管腔が動的かつ不均一にくびれていた。このことは、正常な状態においては、細胞皮層の摩擦がアクチンリングの安定化、ひいては均一な管形成に寄与していることを示唆していた。このようなアクチンリングの動態は、数理モデルにおいて摩擦などを変化させた際の挙動と良く一致していた。

今回の研究は、アクチンがミオシンの駆動力によって流動しアクチンリングを自己組織化すること、また、そのアクチンリングは細胞外からの力学的な制御によって安定化することを、数理モデルと実験観察の両面から明らかにした。林チームリーダーは、「気管が全長に渡って均一な直径を維持するしくみの背景にチューリングが50年以上前に提唱したような分子レベルの自己組織化がある事は驚きでした。アクチンリングのように細胞をまたがる『超細胞的』な構造が、細胞外環境に支配されることで、組織レベルの形態形成に関わる物理法則をさらに追求していきたいと思います」と語った。

| 掲載された論文 | Cortical instability drives periodic supracellular actin pattern formation in epithelial tubes |

|---|